Sono stato fortunato. Ho visto passare davanti ai miei occhi mille storie. E ho potuto raccontarle. Da più di quarant’anni seguo il pugilato, la maggior parte del tempo l’ho vissuto a bordo ring a contatto con i protagonisti. Sfogliando l’album dei ricordi ho pensato potesse essere interessante riproporre una galleria dei campioni che ho incrociato lungo il cammino. Racconto su questo blog storie d’epoca. Dentro ci sono quei pugili italiani che mi hanno entusiasmato. Oggi tocca a Patrizio Sumbu Kalambay.

Campioni da raccontare 3. continua

(precedenti puntate: Valerio Nati, 2 febbraio; Patrizio Oliva, 3 febbraio)

Ennio Galeazzi se ne è andato, l’ho saputo leggendo un post di Sumbu Kalambay su Facebook. E mi sono subito tornati alla mente quei due.

Ennio, parlata marchigiana cantilenante, aveva sempre il sorriso sulle labbra. Ma dentro era un fermento, aveva un pensiero fisso. Cercava continuamente la soluzione per trovare la via giusta. Sapeva di avere nelle mani l’uomo adatto, il campione, doveva solo fargli percorrrere il cammino migliore.

Sumbu Kalambay era stato convinto da Mario Mattioli a farsi chiamare Patrizio, come Oliva. Il napoletano era personaggio famoso in quegli anni Ottanta. E poi il papà di Kalambay si chiamava Patrice e il figlio Patrick. La soluzione poteva dunque andare bene per un africano diventato italiano. Il 25 settembre del 1985 il fatto era stato ufficializzato da un bigliettino firmato Kalambay, Sabbatini, Mattioli e distribuito alla stampa in occasione del campionato italiano con De Marco a Caserta.

Ma non bastava per imporlo all’attenzione generale. I pugili che vengono da fuori da queste parti sono quasi sempre stati collaudatori, avversari buoni per arricchire i record di presunti campioni, per dare sostanza anche a carriere senza futuro. Sumbu invece i match li vinceva, bene e per knock out. Così lo tenevano alla larga dalla gente di casa nostra.

Aveva avuto la fortuna, e anche qui Galeazzi aveva svolto un ruolo importante, di entrare nel giro di Rodolfo Sabbatini. Il grande promoter aveva subito capito il valore di chi aveva davanti. Ma gli serviva tempo per imporlo. Così lo aveva portato all’estero e quasi sempre gli aveva evitato scontri diretti con pugili italiani.

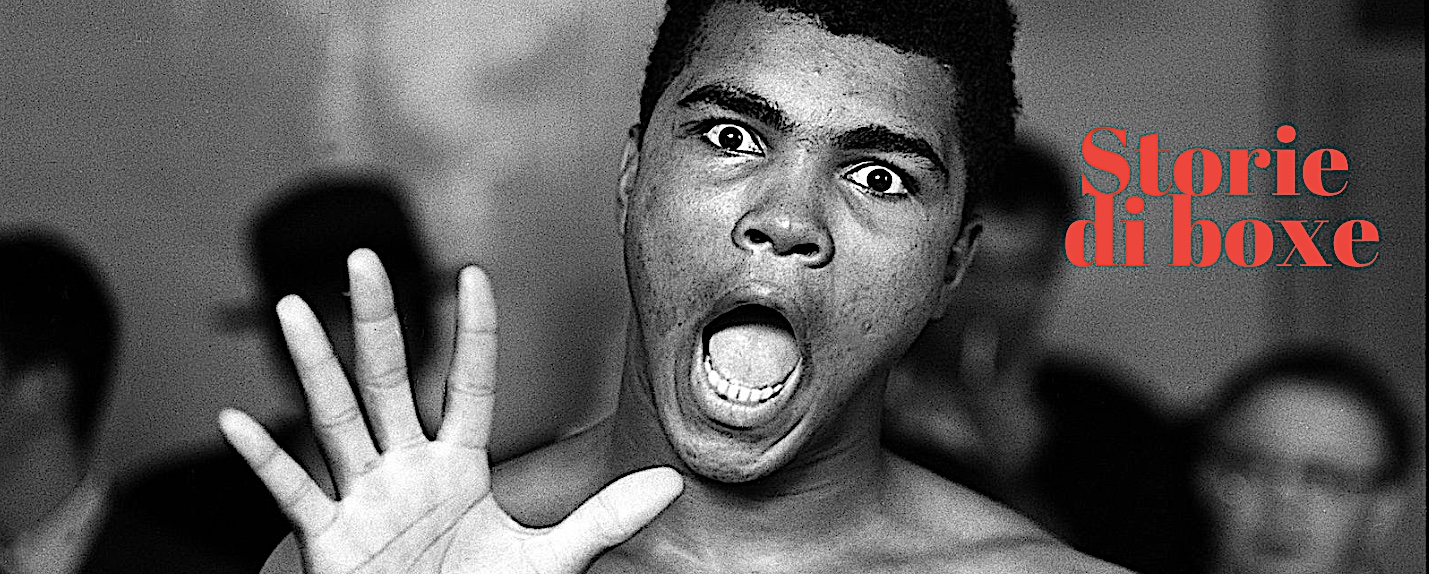

Bravo, Patrizio Sumbu lo era davvero bravo. In Africa lo chiamavano Ali, da noi era diventato “Il Professore.”

Una volta ho scritto: “Quando vedi combattere Kalambay ti innamori della boxe. Quando Patrizio sale sul ring la boxe diventa arte.”

Proprio così. I suoi muscoli erano come note musicali suonate da un grande artista. Si muovevano al ritmo giusto, andavano a sviluppare armonie deliziose. Non c’era mai volgarità nel suo pugilato. Anche un ko era una forma di bellezza, oserei dire, sofisticata. Muscoli di seta che sprigionavano una forza che era acciaio puro.

È nato a Lumumbashi quando il suo Paese si chiamava ancora Congo Belga. Nel momento in cui è diventato Zaire lui era ancora lì. Nel ’74 si trovava da quelle parti e non aveva perso l’occasione di seguire passo dopo passo la preparazione di Muhammad Ali a N’Sele, in una palestra a trenta chilometri da Kinshasa. È stato allora che ha capito: non sarebbe mai riuscito a fuggire dal fascino travolgente di questo sport. E Ali era definitivamente l’esempio a cui ispirarsi.

In Italia è arrivato alla corte di Sergio Cappanera ed Ennio Galeazzi, che poi è rimasto come suo unico manager.

Taciturno, introverso, timido con chi non conosceva, Kalambay si rivelava affabile e spiritoso se solo riuscivi a entrare in confidenza.

Fuori dal ring aveva lo sguardo dolce di chi si aspetta sempre il peggio. Eppure veniva da una famiglia medio borghese, papà contabile e mamma casalinga, non aveva mai sofferto la fame devastante figlia della povertà. Era stato il modo in cui l’Italia lo aveva accolto ad avergli dato quel senso di insicurezza.

Per imporsi doveva fare dieci volte di più dei suoi colleghi di casa nostra. E lui l’ha fatto, incappando però in sconfitte apparentamente inspiegabili (Kalule soprattutto). Ma offrendo spettacoli indimenticabili.

La vittoria su Herol Graham a Londra. Niente tv, nessun giornalista al seguito. Era una vittima designata contro il “bomber” imbattuto e pronto per il mondiale.

E invece è tornato a casa con la cintura europea in tasca. Ed è stato salutato come meritava, da campione assoluto.

La conquista del mondiale contro Iran Barkley, detto “la lama”. Un rivale pericoloso domato senza affanno. E poi il successo a Montecarlo contro Doug De Witt e la gioia di scoprire che più di sei milioni di spettatori lo avevano seguito davanti alla tv.

Ma è stata soprattutto la vittoria contro Mike McCallum a Pesaro, cinquemila spettatori in sala, a consacrarlo al ruolo di fenomeno, a inserirlo nei migliori pesi medi italiani di sempre, a regalargli la patente di fuoriclasse.

Sono sincero, nel pronostico avevo indicato l’americano come favorito. Forse anche per questo quando ho visto all’opera il talento puro di Kalambay mi sono entusiasmato come un ragazzino. E ho goduto di una gioia maligna quando, rientrando di notte in albergo, ho sentito le urla del mitico Lou Duva che insultava l’intero clan per la sconfitta.

C’è stato altro nella carriera di Sumbu. C’è stata la sconfitta lampo contro Michael Nunn a Las Vegas. Ottantotto secondi ed era tutto finito. Kalambay ko, schiantato da un colpo d’incontro che si era infilato in una guardia inesistente. Un momento di buio, da dimenticare in fretta.

Poi era tornato l’europeo e si era guadagnato un’altra sfida mondiale (Wbo) contro Chrys Pyatt in Inghilterra. Nonostante gli anni e le battaglie combattute ancora una volta il più bravo era stato lui. Ma alla fine a essere premiato era stato l’altro. Un successo, visto a posteriori, meritato ma che lasciava comunque il ricordo di un grande campione, anche se sconfitto.

Fuori dal ring la vita di Patrizio Sumbu Kalambay ha avuto alti e bassi, fortune e sfortune. Insegna boxe, anche se è difficile che trovi uno capace di ripetere le sue imprese. Ma ha buoni consigli da dare e un’esperienza con lui sul ring non può che far bene a qualsiasi pugile voglia imparare qualcosa di un’arte affascinante, ma terribilmente difficile come il pugilato.

Ennio Galeazzi se ne è andato a 81 anni. Le ultime cose che ricordo di lui sono un sorriso appena accennato a ingentilirne il viso, la cantilena marchigiana che accompagnava ogni discorso e una presenza costante accanto ai suoi uomini.